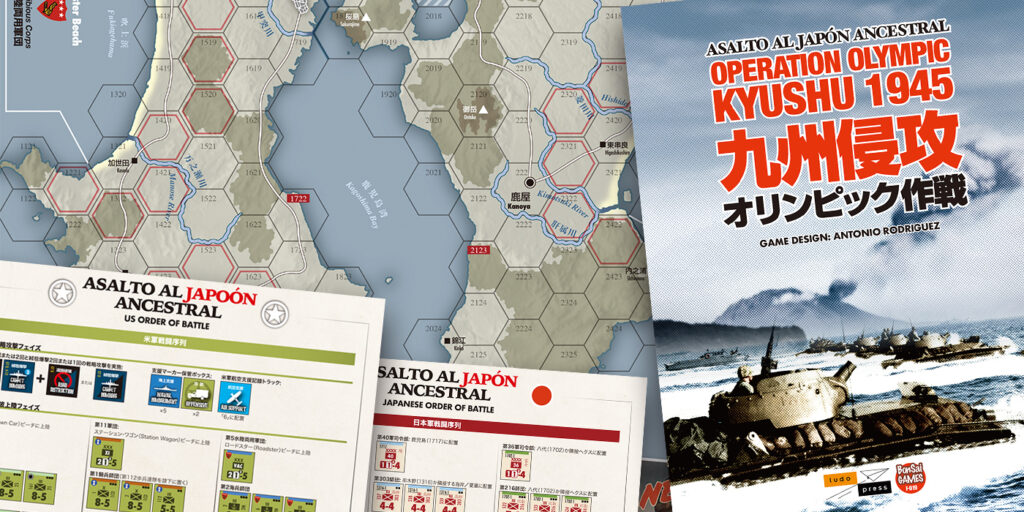

4. 九州侵攻: オリンピック作戦

本作はスペインのウォーゲーム雑誌Aleaで発表された『Asalto al Japoon Ancestral』の日本語版です。「このシミュゲがすごい! 2025年版」で堀場亙氏に「すごい」と評価されたことがきっかけで、ボンサイ・ゲームズからリリースされる運びとなりました。堀場氏のレビューの一部をここで紹介したいと思います。

まず最初に、この作品は「面白いのか?」と言われれば、率直にいって面白いです。

日本本土決戦を題材としたゲームはこれまでいくつも発表されてきましたが、当然ながら仮想の歴史を再現することになります。

そのせいか、どこか奇をてらったルールや演出が採用されることも多いのですが、本作は愚直なまでにストレートなウォーゲームです。

つまり、変に奇をてらったところはなく、極めてオーソドックスなルール・システムで構成されており、そのおかげでルール解釈で悩まずにプレイできます。

このシンプルさがゲームの面白さに寄与していることは間違いありません。

そしてそれだけでなく、いくつかの仕掛けのおかげでリプレイアビリティも高く、やるたびに展開が微妙に異なります。

この微妙な変化というのがじつは重要で、大筋としてはとんでもない展開にはならず、デザイナーが意図したおおよその地点に収束するようになっています。

ゲームをデザインしたことがある人にはおわかりいただけると思うのですが、これは案外難しいことなのです。

本作における日米の戦力差は歴然としています。おそらく、なんの制約もなければ米軍はかなり早期に日本軍を一掃できるはずです。

しかし実際のプレイではそうはなりません。

それが攻勢の制限です。

本作のユニットにはすべてステップが記されていて、スタック制限(=1ヘクスに9ステップまで)であると同時に、攻撃時の制限も示しています。すなわち、各ターンにつき、10ステップ以上を投入するような戦闘は1回しかおこなえず、それを示すために実施するHQ(司令部)に攻勢マーカーを配置するわけです。

この制限があるために、米軍は各ターンでどこを主攻勢とするのかを見極める必要があります。

そしてここで、先の特攻ルールが効いてきます。

ゲーム中盤以降、上陸ユニットはほとんどなくなるため、特攻はすべてこの攻勢支援マーカーに充てられることになります。特攻ポイントは4点あり、1点につきダイスを1個振れるため、かなりの確率で攻勢支援がキャンセルされるわけです。

これにくわえて、地形効果もなかなか厳しく、平地以外では2~3シフトあります。これに対して米軍側も攻勢支援として最大で3シフトを得られますが、当然すべてにおこなえるわけではありません。

要するに、前述のように米軍は見た目には大きな戦力をもっていますが、それを存分に発揮する状況にはないということです。

対する日本軍も、もちろん決して楽ではありません。序盤はともかく、時間の経過とともにユニットは減っていき、やがて戦線を維持することも覚束なくなります。おそらく、ゲーム終盤にはまともな戦線は崩壊していることと思います。

しかし、それでもなお、日本軍にも十分に勝機はあります。

というのも、本作における勝利条件は可変であり、ゲーム終了タイミングもまた一定ではないためです。

この勝利条件と終了タイミングの他にも、ゲームのリプレイアビリティを高めている要素がいくつかあります。

まず1つはイベントで、これは毎ターン、両軍プレイヤーがそれぞれダイスを1つ振って判定します。

いずれの結果も戦況を大きく左右するほどではありませんが、かといって無視できるほどでもなく、ゲーム展開を固定化させない、良い塩梅となっています。

たとえば日本軍イベントの場合、結果が「1」なら米軍が選択した日本軍HQ1個が裏返され、このターンに支援がおこなえなくなります。しかし「6」の場合は遊撃隊が登場し、日本軍が選択したいずれかの米軍スタックに配置します。遊撃隊が配置された米軍スタックはこのターンに移動・戦闘がおこなえず、さらにHQもスタックしていた場合はこのHQには攻勢マーカーを配置できません。

絶妙のタイミングでこれがでると、米軍プレイヤーは本気で悲鳴をあげることになります。

また、先に述べた強襲上陸や特攻なども、それなりに大きな影響をプレイに与えることになり、ゲームをする度に適度な変化を与えてくれます。

本当に、この作品は雑誌付録の小品とは思えないほど、よくできていると感心します。それでいて、手堅くオーソドックスにまとめているところが「すごくないけどすごい」と思ったわけです。

日本の名ゲーム・デザイナーも唸らせた本作、是非挑戦してください(下は本作のデザイナーが日本版を楽しんでいる様子がうかがえるポスト)。

次のページ: もしもあなたが古寧頭戦役に参加したら?