GDWから出版され、約半世紀ぶりにCompass Gamesから再版された『Burma, 1942-45』(リンク先はCompass Games)。当時はホビージャパンのルートで扱われなかったため、一部のホビーショップで日本語ルールブックなしで販売されました。記憶は怪しいですが、7,000円くらいだったでしょうか。

箱入りゲームが5,000円6,000円の時代に、ジップロックに入った見た目粗末なコンポーネントで7,000円。しかも日本語ルールブックなし。しかし、当時入手可能なビルマ戦のゲーム(というか、日本陸軍が登場する作品)といえば本作くらいで、友人が意を決して購入しました。ルールを訳したのも彼です。当時のことなのでノートに手書きです。

「日本軍ユニットの規模はButaiなんだぜ」「すげー」

「日本軍ユニットは敵ユニットと同じヘクスに進入して通過できるんだぜ」「すげー」

「日本軍には基地ユニットがあって、海にもZOCが及ぶんだぜ」「すげー」

「連合軍はジャングルに道を造って点数稼ぐんだぜ」「すげー」

「毎年雨季があって、両軍とも何もできないんだぜ」「すげー」

訳が正しいかどうかわからないまま、『Burma, 1942-45』をプレイしました……が、腰の落ち着かないふわふわしたプレイになって中断。二度とプレイされることはありませんでした。「ふわふわした」理由は、キャンペーンとしてのビルマ戦に関する知識に欠けていたため、プレイの方針を固められなかったことと、ユニークすぎるルールにありました。わかりやすい勝利条件を備えたシナリオが入っていれば、また違った評価になっていたでしょう。

しかし今になってデザイナーズ・ノートを読むと、なぜデザイナーがキャンペーンにこだわったのかがわかります。戦闘だけに注視していてはビルマ戦役の戦略的な意義が薄まってしまいます。連合軍はラングーンの早期奪還とビルマ・ロードの建設&確保、日本軍は──実際のところこの方面で戦略的勝利を収めるとするならインド全土での蜂起に期待するしかないでしょうから──インドへの侵攻作戦によって勝利ポイントを得ます。即ち、戦略的に有利な状況をつくり出します。作戦は、その戦略目標を達成するための手段であり、プレイヤーは自分で計画し、準備し、行動を起こさなければなりません。日本軍の準備を妨害するため、連合軍はアキャブ方面で反撃したり、チンディット部隊による長距離挺身作戦を行うことになるでしょう。日本軍もビルマ・ロードを開通させないため、北部での攻勢が必要になります。

そんなわけで、半世紀ぶりに興味をもった『Burma, 1942-45』に再挑戦したいと思っているのですが、昔のゲームなのでプレイ時間が結構かかるんですよね……。

『Burma, 1942-45』こぼれ話:

- コマンドマガジンで日本語版として出版する計画もありましたが、周囲からポジティブな反応をもらえず実現しませんでした。

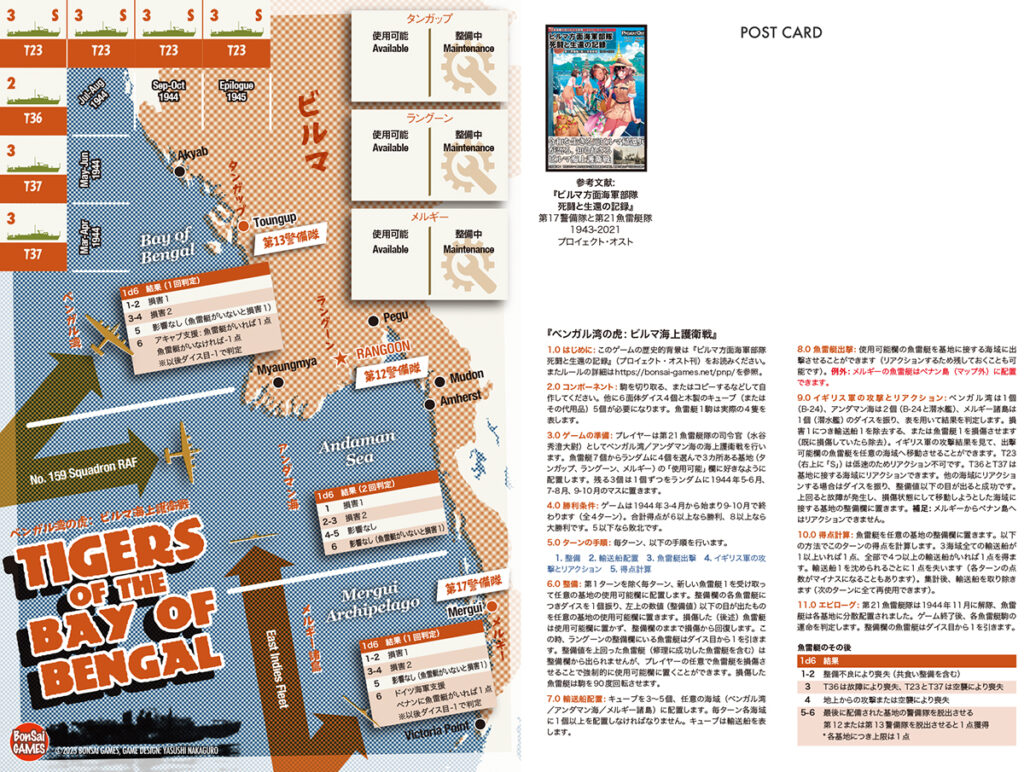

- 本作に登場する(謎の)基地ユニットについては、『ビルマ方面海軍部隊 死闘と生還の記録』(リンク先は小さなウォーゲーム屋の商品ページ)を参照。こちらを参考に制作したハガキゲーム『ベンガル湾の虎』はpnpページで公開中です。

- デザイナーのボブ・ファウラー氏はビルマ戦キャンペーン・ゲームを完成させたものの、最初はどの出版社も取り合ってくれず(みんなふわふわしてたんだ)、よりテーマを明確にしてインパールとコヒマの戦いに絞った『The March on India, 1944』(リンク先はBGG)をデザインしてJagdpantherから出版しています(これもコマンドマガジンの付録にしていたらよかったですかね)。その後、マーク・ミラー氏による大幅なデベロップを経て、『Burma, 1942-45』は晴れてGDWから出版されたのでした。

Comment